杨翰森一场正赛没打,世界排名却超过了艾顿、莱夫利和凯斯勒,这种情况让人联想到“捧杀”的味道——过高的赞美和排名,可能会带来反效果。这个现象不仅引发了球迷的热议,也让人思考所谓的捧杀和实际表现之间的落差。

捧杀

“捧杀”这个词,源于一种看似褒奖实则有害的做法。表面上是夸你、推崇你,但夸到极致反而会让你背上沉重的包袱。球员遭遇捧杀的方式有很多,有的是媒体过度报道,有的是舆论过早贴上“超级新星”的标签,还有的则是官方排名、评选等数据,把尚未经过充分检验的球员推到一个高位。

对于年轻球员来说,捧杀的危害在于心态和节奏被打乱。本该一步一步积累经验,但在聚光灯下,他们的每一次失误都会被放大,每一步表现都会被对比评判。很多人因为压力变形,从天才苗子变成了被议论的反面教材。尤其在竞技体育中,过早的高排名会让其他球员对你有额外防备,也会让你的每一场比赛都像决赛一样被审视。

捧杀往往来自外界,但有时候也包含了内部运作的成分。比如有的球队为了制造话题,提前炒热某个年轻人;有的商业公司为了带动球员的商业价值,会推送大量正面信息,制造一种全民看好的假象。这些行为短期可能带来关注和资源,但长期来看,如果球员没能靠表现匹配这种高度,就会迅速从“神坛”跌落。

在篮球史上,这样的例子不少。某些被称为“下一个乔丹”、“新鲨鱼”的年轻球员,最终没能兑现天赋;而他们一开始面临的捧杀,就是从各类榜单、媒体特写、名宿点评开始的。一旦背负了这样的光环,对手会更针对你,自己也会失去放松的空间。

杨翰森一场正赛没打排名就超过了艾顿

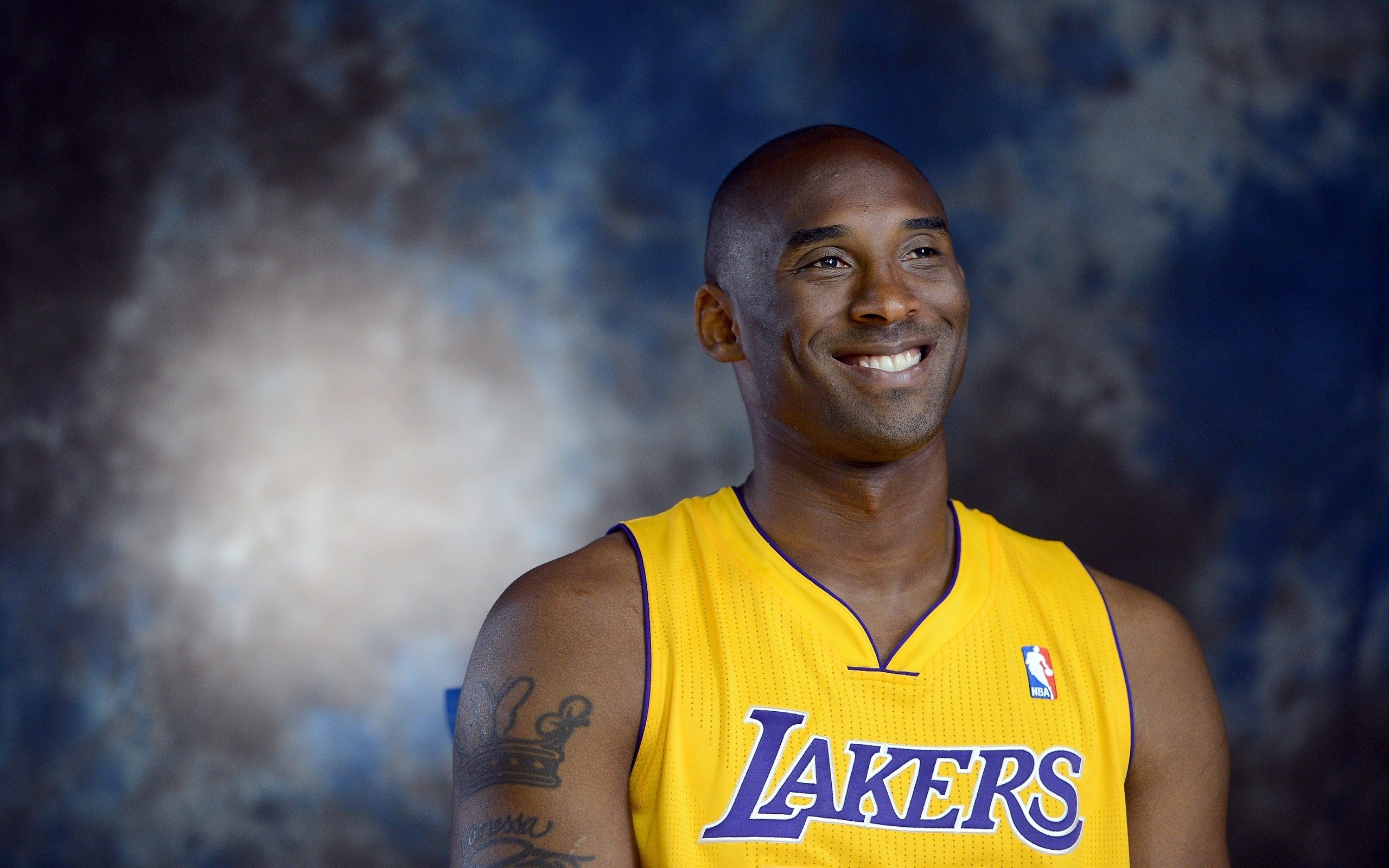

回到杨翰森的情况,他还没有打过一场正式的顶级比赛,却获得了高于艾顿、莱夫利和凯斯勒的排名。在球迷看来,这无疑是一个值得讨论的现象,因为艾顿是状元出身,已经在NBA拿到过总冠军,莱夫利是今年备受看好的新秀,凯斯勒也有不俗的防守数据。而杨翰森的排名却在他们之上,这种反差很容易联想到捧杀。

从排名角度来看,这种现象可能有多种原因。一是某些评选机构的数据体系本身就存在问题,比如过度依赖潜力、选秀模板和试训表现,而忽视了真实比赛中的稳定性。二是话题和影响力权重过高,有些榜单在排序时,会考虑话题热度和受关注程度,这就让一个未参赛的球员也有机会冲到更高的位次。

对于杨翰森来说,获得这种排名未必是百分百的好事。虽然赛前的高位评价可以提升曝光度,让更多人关注他的首秀,但也意味着首秀时他必须承受更大的心理压力。一个未打过正赛的球员,如果被放在超过艾顿的位置,对手和支持者都会格外注意他的表现。哪怕他有不错的发挥,也可能因为未达到外界设定的“超级天才”标准而被批评。

这种排名上的捧杀效应,也会影响球员的成长路线。有的年轻人被高估以后,容易迷失在过度关注中,训练和比赛重心被干扰;有的球员则会背负巨大的心理压力,担心辜负期望,从而影响发挥。如果没有强大的心理素质和清晰的规划,这些问题会迅速显形。

与之相对,有的球员选择低调接受排名,不去炫耀或者过分回应舆论,这样能在一定程度上避免捧杀的副作用。但杨翰森目前的情况是,他还没有机会用正式比赛去平衡这个高排名带来的预期差,这让他在接下来的每一场比赛里,都处在了放大镜之下。

艾顿的职业生涯证明,想要在高排名之后保持长时间的认可,必须依靠场上的真实表现去兑现。而莱夫利、凯斯勒等人即使名次落后,也有过硬的数据和比赛经验作为支撑,他们的排名起伏不会轻易改变对外界的说服力。相比之下,杨翰森起点高,压力却更大。

如果把当前的排名当作一个机会,杨翰森也许可以借此获得更多首发机会,更早参与到核心轮换中,这是积极的一面。但隐忧就在于,捧杀往往是在不知不觉中发生的,当高排名与现实差距拉大时,舆论转向往往会非常迅速而且毫不留情。

未来的关键在于,杨翰森能否通过比赛表现,把现在的排名“坐实”,甚至让外界觉得这个高位是名副其实的。如果做不到,他可能会像很多被捧杀的天才一样,从一开始的万人追捧,变成被质疑的对象。这种过山车式的评价变化,对一个年轻球员来说,是最需要警惕的事情。

篮球圈里常说,最难的不是爆红,而是长期保持高水平。杨翰森一场正赛没打就超过艾顿的故事,正是在提醒我们,排名是一时的,实力才是永恒的。